東京工業大学 科学技術創成研究院

異種機能集積研究ユニット(大場隆之研究室)

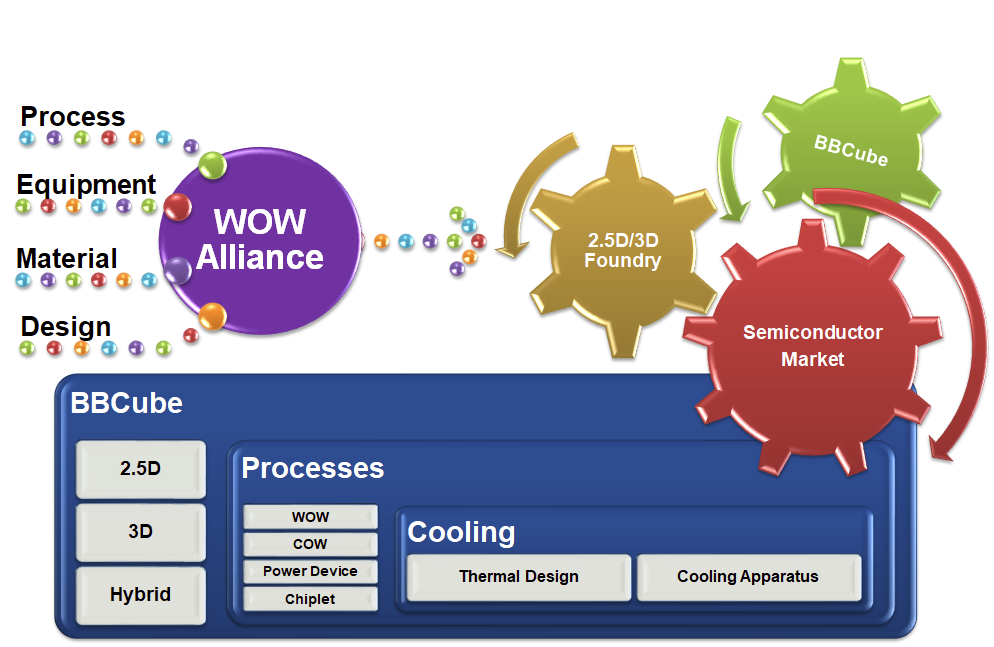

当研究室ではWOWアライアンス産学研究開発組織を主宰し、伝送エネルギーと伝送帯域で究極性能をほこるBBCube三次元大規模集積技術を開発してます。BBCube (Bumpless Build Cube)の実現には超並列配線と最小配線技術、そして半導体製造に親和性が高い三次元プロセスが欠かせません。このためバンプを使わなくともデバイス表面から垂直配線できるVia-Last TSV技術と300mmウエハで積層することができるWOW/COWハイブリッドプロセスを開発しました。これらの技術を産学による国内唯一の開発プラットフォーム(WOWアライアンス)で取り組み、ポストスケーリングの半導体市場向けに、国際競争力のある超小型BBCubeシステムの社会実装を目指してます。

WOWアライアンスは半導体設計、プロセス、装置、材料、そして大学の各分野から約40組織、150名からなる研究者で構成され、プロジェクトごとに活動してます。半導体システムの最適化に向けて、それぞれのプロジェクトは連動しており、特に熱設計と放熱技術は、システム最適化の要なので、プロジェクト横断で研究してます。

アライアンスでは、古くて新しいワイドバンドギャップデバイスを新たに取り上げております。パワー半導体デバイスを材料科学の観点、システムデバイスに対する応用を考え、グリーンイノベーション促進、省エネ・低消費電力化の研究開発を進めています。特に、低コストエピ膜形成技術、アライアンスの放熱技術を活用したモジュール化技術、三次元集積技術と統合しながら発展させていきたいと考えています。

ユニット・リーダー 大場 隆之 Professor Takayuki Ohba

大場 隆之 Profile

1984年 富士通株式会社

2004年 東京大学特任教授

2013年 東京工業大学特任教授

台灣國立陽明交通大學(NYTU)客員教授

工学博士(東北大学1995年)

Tokyo Tech WOW Alliance

3-micronmeter Ultra-Thinnig 300mm SDRAM

2023/7/11

東工大ニュースに掲載されました [CPU/GPUとメモリをハイブリッド3次元積層]

2022/10/26-10/28

IMPACT 2022 (17th International Microsystems, Packaging, Assembly and Circuits Technology Conference)にて、研究員のA. Myalitsinさんが、”Packaging –Best Paper Award”を受賞しました [掲載記事]

2022/9/13

東工大ニュースに掲載されました [東工大WOWアライアンスと成功大学、BBCubeに基づく三次元集積技術に向けた技術協力に合意]

2021/6/22

東工大ニュースに掲載されました [超小型・低消費電力の電源基板を実現]

2021/6/1-6/4

2021 IEEE 71st Electronic Components and Technology Conference (ECTC)にて、研究員のZ-W. Chenさんが、”Outstanding Session Paper”を受賞しました [掲載記事]

2021/3/21-3/24

2021 IEEE International Reliability Physics Symposium (IRPS) にて、研究員のZ-W. Chenさんが、” 2021 program highlighted papers”を受賞しました[掲載記事]

2020/6/22

東工大ニュースに掲載されました [ウエハにダメージが生じないステルスダイシング加工を実現]

2020/2/10

機関紙「応用物理 第89巻 第2号(2020年)」の表紙及び誌内に3次元積層化技術が掲載されました [掲載誌]

2017/4/26

東工大ニュースに掲載されました [三次元DRAM、WOW技術で熱抵抗が1/3に削減]

2015/11/18

大場研究室・朝日工業社・タツモが共同開発した密閉型植物生態測定装置 「SRP-450」 が日経テクノロジーオンラインで紹介されました

[掲載記事] [SRP-450パンフレット]

2014/6/9

東工大ニュースに掲載されました [300mmウエハーを厚さ4マイクロメートルに超薄化]

3DIプロセス技術

WOWアライアンスが持つ超薄化技術、垂直配線技術で半導体の三次元集積を行い、従来よりも高性能・低消費電力である次世代半導体を実現する。またサーバーなどの大規模演算デバイスだけでなく、半導体を搭載するあらゆるデバイスシステムが1/1000となる超小型化を加速させる。

3DI設計及びアーキテクチャ

3次元実装

低容量、低インダクタンス、低熱抵抗といったBBCubeの優れた電気特性、熱特性を活かした3DIアーキテクチャおよび設計技術を提案し、HPC/AI向けからセンサ一体エッジ向けまでの幅広いデバイスで、高性能化、低消費電力化、小型化を加速させる。

3DI冷却技術

超小型冷却デバイスを三次元積層半導体と組み合わせることで冷却機構を簡素化させ、IoT機器やモバイルデバイスの小型化に応用する。またミリワットからキロワットを冷却する熱設計を行っている。

マイクロ流路デバイス

液相と気相の2相流を用いて、電子デバイスが発生する熱を分散・輸送・交換するデバイスと、そのCFDシミュレーション技術を開発し、電子機器の冷却効率向上を目指す。

ワイドバンドギャップ半導体

ワイドバンドギャップ半導体を用いたパワーデバイスにおいて、材料科学からシステムデバイス応用まで幅広い観点でグリーンイノベーションを促進し、実用化技術としての確立を推進する。特に、低コストエピ膜形成技術、先進的放熱技術に着目し、三次元集積技術との統合による発展を目指す。